Dies hat sich der französische Anthropologe Philippe Descola in seinem neuen Buch „Die Formen des Sichtbaren. Eine Anthropologie der Bilder“ zur Aufgabe gemacht. Um dann auch die Erfahrung zu machen, dass man von Kunst überwältigt werden kann.

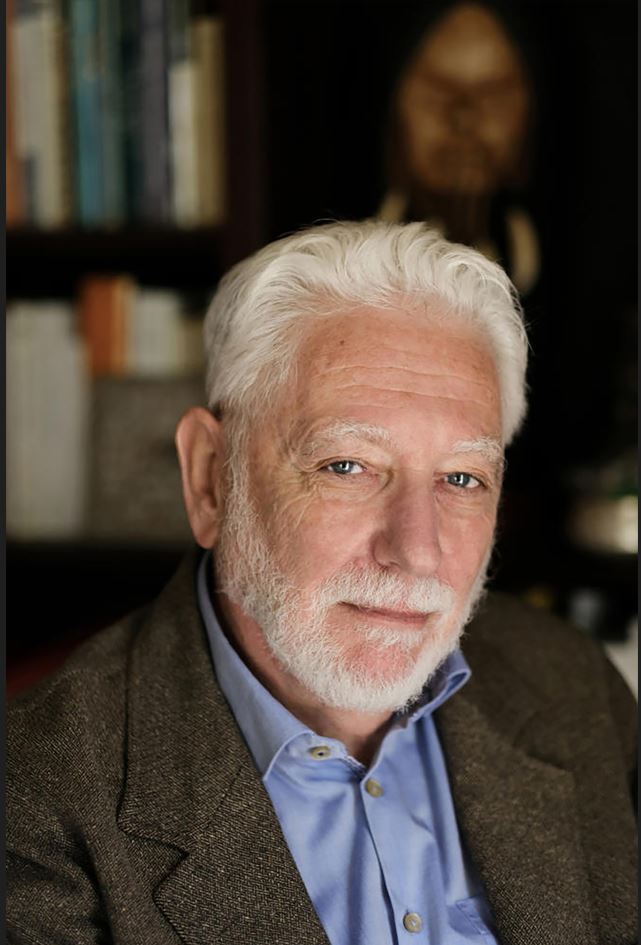

Interview: Erich Klein.

Der französische Anthropologe Philippe Descola (geb. 1949 in Paris) ist emeritierter Professor der École des hautes études en sciences sociales (EHESS) sowie des Collège de France, an dem er das Fach „Anthropologie der Natur“ etablierte. Der Schüler von Claude Lévi-Strauss wurde durch seine jahrelangen Studien über das Volk der Achuar im Amazonasgebiet bekannt. Descola ist Mitglied der British Academy und der American Academy of Arts and Sciences. Auf Deutsch bislang erschienen: „Leben und Sterben in Amazonien. Bei den Jívaro-Indianern“ (2011), „Jenseits von Natur und Kultur“ (2013/2022) und „Die Ökologie der Anderen. Die Anthropologie und die Frage der Natur“ (2014). Descolas vergleichende Anthropologie hat die Humanwissenschaften und die Reflexion über die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit beeinflusst.

Herr Descola, erinnern Sie sich an Ihre ersten Bücher?

Philippe Descola: Mein Vater war Historiker, ein Spezialist für die Geschichte Spaniens und Lateinamerikas. Deshalb kam ich sehr früh mit der pikaresken Literatur Spaniens wie „Lazarillo de Tormes“ in Berührung. Ich mochte Schelmenromane auch wegen ihrer ethnografischen Seite. Der Franzose Lesage und sein „Gil Blas de Santillane“ haben mich sehr beeindruckt, sobald ich das Buch fertiggelesen hatte, begann ich von vorn.

Ihr Lieblingsbuch?

Descola: Jules Verne. Ich hatte besonderes Glück, denn es gab in der elterlichen Bibliothek die illustrierte Originalausgabe. Meine Eltern lasen „Le Tour du Monde“, ein Äquivalent zum heutigen „National Geographic“. Mit dieser Zeitschrift entdeckte ich eine Vorliebe für fremde Menschen. Die Berichte von Reisenden, Entdeckern und Proto-Ethnografen über Europa, Asien und Amerika weckten meine Neugier für das Exotische und Andersartige.

Sie wollten schon als Kind Anthropologe werden?

Descola: Nein, das kam später. Bevor ich Ethnologe wurde, reiste ich viel, war im Nahen Osten unterwegs, kam bis in den Iran und in die arabischen Länder. Man brauchte in dieser Region nicht viel Geld und kam ohne große Schwierigkeiten in Gegenden, die heute aus geopolitischen Gründen verschlossen sind. Meine Faszination für die Ethnologie entstand durch die Lektüre der „Traurigen Tropen“ von Lévi-Strauss, die ich als Siebzehnjähriger las. Ich entdeckte dabei weniger die Ethnologie als vielmehr eine außergewöhnliche Persönlichkeit: einen großen Wissenschaftler und gebildeten Mann, der über Malerei, Musik und Literatur sprach, während er Expeditionen an die äußersten Enden der Welt unternahm. Auch schrieb er philosophisch tiefgründige Dinge. Ich dachte, wenn so jemand Ethnologe ist, dann muss das ein interessanter Beruf sein.

Frankreich galt in den 1970er-Jahren noch immer als kulturelle Macht. Und Sie haben begonnen, Philosophie zu studieren …

Descola: Alle jungen Philosophiestudierenden aus meiner Generation waren Marxisten. Wir sahen Frankreich keineswegs als Macht – es ging uns auch nicht um kulturelle Hegemonie. In vielerlei Hinsicht war 68 ein Protest gegen Konservatismus und Engstirnigkeit, die für Frankreich zu dieser Zeit charakteristisch zu sein schien und die sich auch noch eine ganze Weile fortsetzen sollte. Im Grunde genommen fühlten wir uns in diesem Frankreich nicht wohl. Im Gegensatz zu Italien oder Deutschland gab es aber keinen Versuch einer bewaffneten revolutionären Bewegung oder einer Machtübernahme mit Waffengewalt. Ich selbst war Trotzkist und erinnere mich, dass ich die Stenogramme der ersten drei Kongresse der Kommunistischen Internationale las. Das gehörte zur Pflichtlektüre – ziemlich trocken. Die Idee, Macht mit Waffengewalt zu übernehmen, hielten wir für völlig verrückt, weil es überhaupt nicht zu der historischen Situation passte, in der wir uns befanden. Als ich dann in die Feldforschung ging, stellte ich fest, dass die Welt komplizierter war, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich traf in Lateinamerika Leute aus meiner Generation, die Ethnologen und fanatische Leninisten waren und nichts von der Situation des Landes verstanden, in dem sie lebten. Lateinamerika machte mir klar, dass die Vorstellung, man werde die Bauernmassen in revolutionäre Proletariate verwandeln, um die Macht zu übernehmen, eine Utopie war, und eine gefährliche noch dazu.

Sie waren aus der Philosophie zu Lévi-Strauss geflohen, und der schickte Sie in den Amazonas.

Descola: Ich kam zu Lévi-Strauss, weil ich in Amazonien arbeiten wollte, nicht umgekehrt. Schon die ersten Chronisten des Amazonas waren vom rätselhaften Charakter der Bevölkerungen dieser Region beeindruckt – angeblich waren sie keine wirkliche Gesellschaft. Es gibt keine Dörfer, keine Abstammungsgruppen, wie man sie in Afrika findet, es gibt keinen Häuptling, keine verfasste Religion, keinen Tempel, keine Priester. Diese Menschen waren, wie man in der Renaissance in Frankreich sagte, ohne Glauben, ohne Gesetz und ohne König. Solche durch keine sichtbaren Institutionen strukturierten Gesellschaften, wie sie zur Zeit der Eroberungen und später zu finden waren, stellten für Europäer ein Rätsel dar. Auch dachten die meisten, diese Menschen seien kaum von der Natur getrennt. Sie wären wie Büffel, hilflose Automaten, gleichsam Ausgeburten der Natur, die sich von der Natur selbst gar nicht unterschieden. Um das zu ergründen, reiste ich in den Amazonas. Natürlich zogen mich auch die kulturellen Unterschiede an, ein Leben in einer physischen und sozialen Umgebung ganz anders als der vertrauten eigenen. Ethnologen sind nicht wie Entomologen mit einer Lupe, Ethnologen sehnen sich danach, das Leben derer zu teilen, die sie erforschen.

Was war das Erstaunlichste im Amazonas?

Descola: Das Erste, was meiner Partnerin, der Ethnologiestudentin Anne-Christine, und mir bei den Achuar in Oberamazonien an der Grenze zwischen Ecuador und Peru auffiel, war, dass sie ganz nach ihren eigenen Gesetzen lebten. Das war außergewöhnlich, weil fast überall auf der Welt lokale, insbesondere auch indigene Menschen, die einem Staat und seinen Gesetzen unterworfen sind, aufhören, nach ihren eigenen Regeln zu leben. Nachdem ich die Sprache gelernt hatte, beeindruckte mich vor allem die Beziehung der Achuar zu ihrer Umwelt. Entgegen meiner Vorstellung gab es nicht die Gesellschaft auf der einen Seite mit ihren technischen und symbolischen Vermittlungen, um die Natur zu beherrschen, und die Natur auf der anderen Seite. Die Achuar verstehen alle Nicht-Menschen oder anderen Menschen in ihrer Umgebung als Partner. Für die Achuar sind Pflanzen, Tiere und Geister Wesen mit Innerlichkeit, Seele, Bewusstsein und Subjektivität. Sie unterscheidet also nichts grundsätzlich von Menschen.

Sie haben als Ehrengast in der Suppe die Hand eines Affen vorgefunden …

Descola: Das gehört zu den Merkwürdigkeiten des Alltags in Welten, die sich von der eigenen sehr unterscheiden. Wenn die Achuar einen Besucher ehren wollen und es gibt Affen zu essen, bieten sie ihm die Hände in der Suppe an. Es ist ein bisschen komisch, an den Fingern eines kleinen Tieres zu lutschen, schließlich sind Hände anthropomorph. Man ist immer überrascht von den Tischsitten der anderen – es gibt alle möglichen Dinge dieser Art.

Ihr neues Buch heißt „Formen des Sichtbaren. Eine Anthropologie der Bilder“. Was bedeutet das?

Descola: Laut dem Philosophen Maurice Merleau-Ponty manifestiert sich im Sichtbaren eine Verdoppelung des Unsichtbaren. Was aber wird im Sichtbaren gegenwärtig? Zum einen etwas Empirisches wie eine Szene oder eine Figur. Aber zum anderen auch eine menschliche Innerlichkeit. So gibt es nur in Europa und im Fernen Osten Landschaftsmalerei. Überall sonst hat man sich dafür nicht interessiert. Dort ist Landschaft nicht zum Ausdruck von Innerlichkeit geworden. Ich wollte für mein Buch die Kompositionsschemata der Welt erkennen, die in Bildern sichtbar werden. Eine dieser Kompositionsschemata nenne ich die „naturalistische Tradition“. Ihre Bilder entstehen in Europa ab dem 15. Jahrhundert, ihre philosophischen Texte im 17. Jahrhundert. Diese naturalistische Tradition ist von der Nachahmung der menschlichen Sicht besessen, man findet sie nur in ihr. Szenen, Figuren und Dinge werden da aus einem „menschlichen“ Blickwinkel, einer „Mono-Perspektive“, dargestellt, um bestimmte Qualitäten an ihnen hervorzuheben. Das etabliert sich in Europa ab dem 15. Jahrhundert als „naturalistische Figuration“. In den Künsten der Nordwestküste Kanadas hingegen gab es die „Verdoppelung der Repräsentation“. Auf einem Bild der First Nation Tsimshian ist ein Bär dargestellt. Man hat den Eindruck, es handle sich um eine Frontalansicht. Der Bär hat eine Kerbe auf der Stirn. Sie rührt daher, dass jede Seite dieses Bären entlang einer vertikalen Symmetrieachse verdoppelt wurde. So entstand eine „doppelte Perspektive“. Es gab in einem einzigen Bild zwei Blickwinkel auf diesen Bären, von der rechten und von der linken Seite. Das brachte mehr Information über diesen Bären als bei einer Frontalansicht. Da wäre sein Rücken unsichtbar geblieben. In der europäischen naturalistischen Figuration mit ihrer Versessenheit auf die Nachahmung der menschlichen Sicht wurde diese Art von Polyperspektivismus eliminiert. In allen anderen figurativen Traditionen hingegen blieb er bestehen. In Europa wurde er von den Kubisten des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt.

Diese Art von Darstellungen gibt es auch auf Tüchern, die bei Tänzen über die Schulter geworfen werden. Wie erklärt sich das?

Descola: Weil es der Tanz ermöglicht, dem Monoperspektivismus zu entkommen. Eine einfache Art, den Blickwinkel auf ein Objekt zu vervielfachen, ist, das Objekt selbst zu bewegen. So kann man es entsprechend seiner Bewegungen aus verschiedenen Blickwinkeln erfassen. Ein noch wichtigeres Element als Tücher sind in solchen Tänzen Körperbemalungen, die Tiere darstellen. Auf einer Zeichnung des Ethnologen Franz Boas sind zwei Jungen einer Geheimgesellschaft der Kwakiutl im Tanz dargestellt: als Frosch und Bär. Wenn sie sich im Tanz bewegen, sieht man an der Körperhaltung, dass es sich um Menschen handelt; gleichzeitig sind sie so bemalt, dass sie wie ein Bär oder ein Frosch aussehen. Damit wird etwas hervorgehoben, das im Animismus sehr wichtig ist: Die Wesen in der Welt sind gleichzeitig Körper und Geist, Innerlichkeit, Subjektivität. Außerdem weisen Frosch oder Bär, von tanzenden Menschen dargestellt, auf die Möglichkeit des Wechsels hin, auf die Metamorphose. Sie ist im Animismus die Veränderung der Perspektive auf ein Objekt. In einem Moment des Tanzes sieht man dieses Objekt als Körper, im anderen von einer Absicht beseelt: In der Tanzbewegung erfolgt ein ständiger Wechsel, eine ständige Metamorphose.

Apropos Metamorphose: Franz Kafka verwandelt einen Menschen in einen Käfer …

Descola: Das Interessante daran ist, dass es sich um eine metaphysische Operation handelt, die nicht alltäglich ist. Sie passiert einem unglücklichen Menschen. Aber er versteht nicht wirklich die Bedingungen, unter denen das geschehen ist. Im Animismus ist die Metamorphose obligatorisch. Man kann die Welt, in der man sich befindet, nur dann wirklich verstehen, wenn man die Wesen, die einen umgeben, aus verschiedenen Blickwinkeln erkennen kann. In manchen Fällen besitzen diese Wesen Innerlichkeit, in anderen Fällen sieht man sie als Körper, und man versteht, dass sie ständig von einem in einen anderen Zustand wechseln. Das ist die Bedingung des Animismus. Kafkas Metamorphose hingegen ist, wenn ich so sagen darf, eine Perversion der menschlichen Bedingung.

Sie schreiben über Yupik-Masken aus Alaska, Malerei der Aborigines, holländische Interieurs aus dem 17. Jahrhundert und abstrakte Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Was sind Ihre persönlichen Vorlieben?

Descola: Welche Bilder mich am meisten berühren? Das ist schwer zu sagen, weil es so viele verschiedene Dinge gibt. Was mir besonders gefällt, sind einige abstrakte Gemälde von Mark Rothko, Pierre Soulages oder Hans Hartung. Und die Landschaftsmalerei: sowohl die europäische als auch die fernöstliche. Bilder, die ich genieße, regen mich zum Träumen an, zum Denken, sie schicken mich auf eine Reise im Geiste. Das ist insofern merkwürdig, als die Stimulationim Fall der abstrakten Malerei minimal, im Fall der Landschaftsmalerei jedoch maximal ist, einen quasi an der Hand nimmt und an einen Ort führt, um ihn mit Gedanken und Vorstellungen zu erkunden. Es ist ein bisschen wie mit den chinesischen Tintenfässern, die in den Büros der Gelehrten standen und ihnen dazu dienten, mit ihren Gedanken in Miniaturwelten zu reisen. Das ist es, was ich an der Landschaftsmalerei schätze: die Möglichkeit, aus sich selbst einfach herauszugehen.

Joseph Beuys, der im Buch auch vorkommt, hat die Pose des Schamanen eingenommen. Was halten Sie von ihm?

Descola: Das ist eine schwierige Frage. In dem Moment, in dem er in meinem Buch als Illustration für etwas erscheint, hat ihn der Teufel in dieser Position versteinert. Das macht eine frischere Sicht praktisch unmöglich. In gewisser Weise gilt das für alle Bilder, sobald man sie, wie das Kunsthistorisierende tun, heranzieht, um diese oder jene Eigenschaft eines Bildes zu veranschaulichen. Danach ist es sehr schwierig, sie mit einem neuen Blick zu betrachten. Ich habe eine derartige Erfahrung mit einem Gemälde von Robert Campin im Museum von Dijon gemacht, einem flämischen Maler an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert. Es geht um eine Darstellung der Geburt Christi. Ich hatte das Bild zuerst als Reproduktion gesehen und anhand der Reproduktionen darüber geschrieben. Ein paar Jahre später stand ich in Dijon vor dem Original und wurde von extremen Emotionen erfasst, die die distanzierte Interpretation, die ich dem Gemälde gegeben hatte, völlig zunichtemachten. Ich hätte nie vermutet, dass ein Bild mit derartiger Kraft auf mich einwirken könnte.

Kommen wir am Ende zum Anfang zurück. Was meinten Sie mit der Widmung an Ihre Eltern und Großeltern, die Sie lehrten, Fragen an Bilder zu stellen?

Descola: Ich komme aus einer Familie, in der Kunst und Malerei eine wichtige Rolle spielten. Meine Großmutter und mein Großvater malten. Ich tauchte schon sehr früh in die Atmosphäre von Malerateliers ein und wurde als Kind systematisch in Museen mitgenommen. Schon damals habe ich mir immer wieder die Fragen gestellt, was Bilder sind, warum man das Bedürfnis hat, Dinge darzustellen, die bereits existierten, welche Techniken man dafür verwendet, warum man Farbe benutzt oder nicht. Diese Fragen zu Bildern, die ich in mir bewahrte, indem ich immer wieder Bücher über Kunstgeschichte las, ermöglichten schließlich ein ganzes Buch.